Entre le Mont-Blanc et la Méditerranée, la frontière franco-italienne est bien plus qu’un trait de 515 km. C’est une cicatrice vivante, façonnée par l’histoire, la géologie et les flux humains. Les enjeux migratoires actuels ne sont que le dernier chapitre d'une longue histoire de passage et de contrôle sur ces montagnes partagées. Même le plus beau sommet peut cacher des tensions géopolitiques, mais c'est surtout l'occasion de rappeler qu'on est tous de simples randonneurs face à l'immensité. On vous raconte tout dans notre article du jour.

La frontière franco-italienne : plus qu'une ligne, une histoire alpine de 515 km

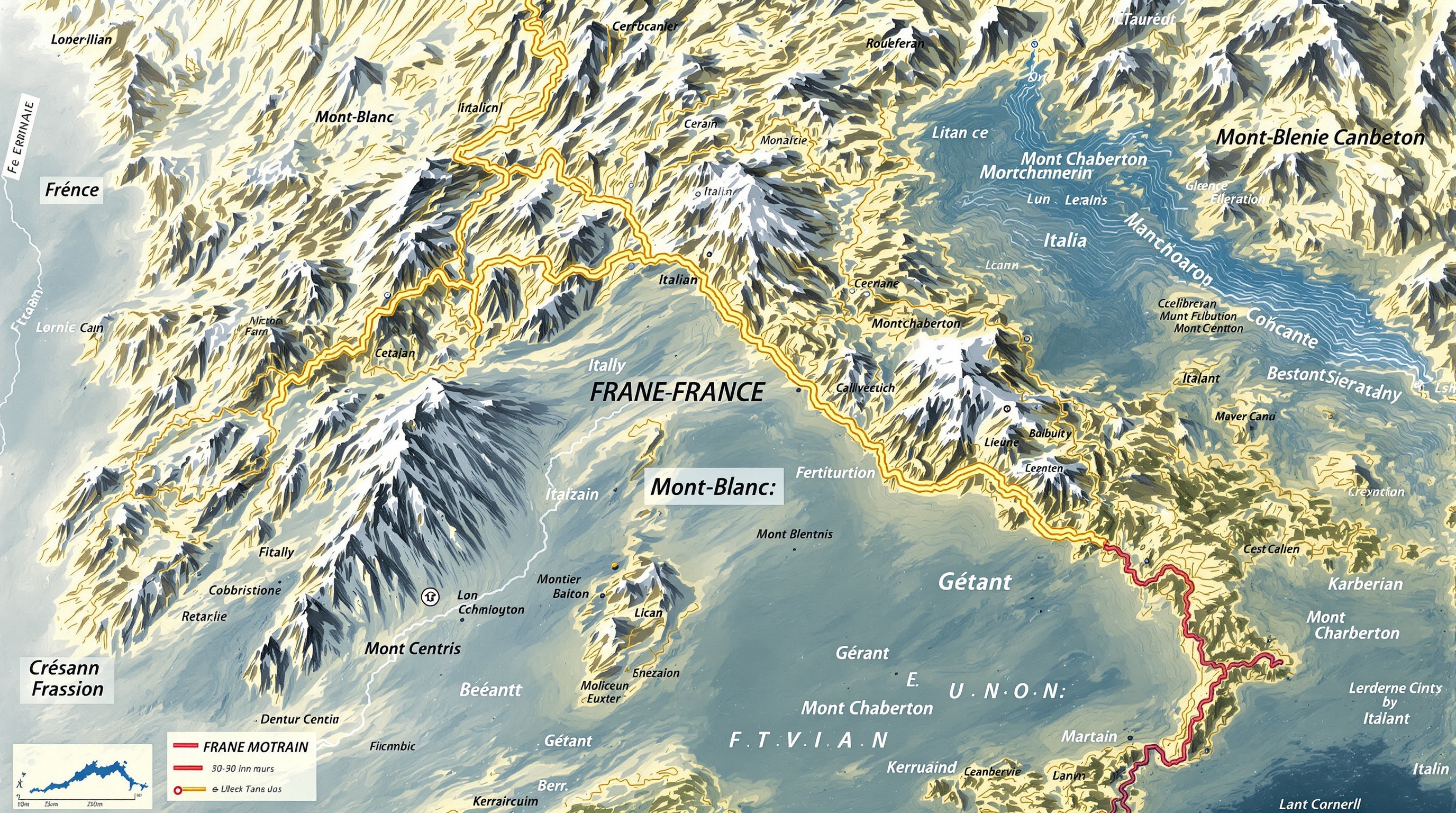

Bon, soyons clair : on ne commence pas un sujet sur cette frontière par des généralités ou des phrases creuses. La frontière franco-italienne, c’est 515 km d’irrégularités, de crêtes, de replis et d’histoires entremêlées. Elle se faufile entre sommets acérés et vallées encaissées, parfois sur une simple épaule herbeuse perdue dans le brouillard matinal. Son parcours ? Une épine dorsale qui n’a rien d’une ligne droite sur fond d’alpage — on parle ici de la plus longue frontière terrestre française avec un autre pays, dont près de 400 km dessinent la colonne vertébrale même des Alpes.

Cette frontière est une cicatrice vivante, façonnée bien plus par l’histoire et le glissement des plaques que par le caprice des diplomates napoléoniens.

Côté géographie, oubliez le cliché du trait au marqueur sur la carte IGN. De la vallée du Rhône jusqu’à Menton et Vintimille, en passant par le Mont-Blanc (ça gratte les 4 808 m), c’est un gigantesque terrain de jeu pour tous les fous du dénivelé et autres ornithologues à l’œil affuté. L’orientation n’est jamais rectiligne : ça remonte au nord, ça bifurque à l’est, ça redescend au sud-est. Les crêtes dictent le tracé, mais aussi les querelles municipales — car chaque hameau piémontais ou savoyard a quelque chose à redire sur « sa » montagne.

Anecdote inutile mais véridique : Lors d’un bivouac sous le Mont Chaberton (3 131 m), j’ai croisé deux douaniers italiens qui se disputaient pour savoir si leur meilleur café venait de Suse ou de Briançon. Résultat : ils buvaient du thé anglais.

Des sommets majestueux aux cols stratégiques : l'épine dorsale des Alpes franco-italiennes

La frontière danse littéralement d’un massif à l’autre, s’accroche aux lignes de partage des eaux et joue avec la portance du terrain comme un skieur indiscipliné en poudreuse profonde. Voici quelques points-clés qui donnent tout son relief à ce tracé unique :

- Mont-Blanc (4 808 m) : Plus haut sommet d’Europe occidentale, il symbolise autant la rivalité cartographique que la fascination commune.

- Col du Géant (3 371 m) : Passage anciennement stratégique entre Vallée d’Aoste et Savoie, aujourd’hui emprunté par alpinistes aguerris… et quelques contrebandiers obstinés.

- Massif du Mont-Cenis : Véritable carrefour historique entre France et Italie ; son col routier fut arpenté par Hannibal lui-même (en tout cas selon certains guides touristiques…).

- Mont Chaberton (3 131 m) : Ancienne forteresse italienne dominant Briançon ; son panorama vaut au moins trois cafés serrés après l’ascension.

- Col du Mongénèvre : L’un des rares passages praticables toute l’année – vital pour les échanges depuis l’Antiquité.

- Mercantour – Argentera : Massif sauvage où la frontière file avant de plonger vers la Méditerranée ; royaume des bouquetins et autres exilés volontaires.

- Menton-Vintimille : Bout méridional où s’achève la ligne frontalière dans les senteurs de pins maritimes et sous le regard blasé des goélands.

Bref, revenons à nos moutons… ou plutôt à nos bouquetins ! Cette géographie a toujours dicté les flux humains, économiques ou militaires — ce n'est pas pour rien que chaque col a sa stèle commémorative ou son histoire tordue de douaniers rivaux.

Un tracé fixé au XIXe siècle : quand le traité de Turin redessine la carte

Petite piqûre historique — fichez-moi ça dans votre to-do avant la prochaine chute de neige ! Le tracé actuel remonte principalement au traité de Turin du 24 mars 1860. Conséquence directe ? L’annexion du comté de Nice et de la Savoie à la France après plébiscite (plus ou moins arrangé selon certains historiens). Mais il serait naïf — voire franchement ignorant ! — de croire que cela a suffi à éteindre toute contestation locale. Les ajustements continuèrent jusqu’après 1947 (deuxième round post-guerre mondiale).

« La convention du 7 mars 1861 fixe la limite sur la ligne de partage des eaux jusqu'à ce qu'elle rencontre celle fixée lors du traité précédent... » (voir source universitaire)

Allez hop, on range l’ego dans le sac à dos : aucune frontière n’efface ni les patois locaux ni les habitudes séculaires. Les habitants continuent leurs transhumances comme bon leur semble—et ils ont bien raison !

Une frontière vivante : des traités aux réalités d'aujourd'hui

On croit souvent que tout est figé depuis Napoléon III & co., mais c’est faux ! Après 1947, rectifications dans les Alpes-Maritimes : Tende et La Brigue redeviennent françaises — petite vengeance post-fasciste, sans doute… Mais surtout : malgré tous ces traités solennels signés à Paris ou Turin avec force cachets officiels, cette frontière reste poreuse pour celles et ceux qui vivent là-haut. Depuis toujours circulent biens, idées… et parfois migrants clandestins aujourd’hui traqués comme jadis les contrebandiers !

C’est pas en restant au parking qu’on verra les chamois : pareil pour comprendre cette frontière mouvante. Elle pulse encore au rythme des marchés frontaliers, des festivals bilingues ou même simplement… des sentiers muletiers repris par ceux qui ne veulent pas choisir leur camp entre polenta et reblochon.

Traverser la frontière : des enjeux migratoires aux réalités de l'espace Schengen

Impossible de traiter ce tronçon sans reconnaître que les Alpes franco-italiennes sont devenues la scène d’un théâtre humain où le dénivelé est doublé, voire triplé, par l’injustice et le courage. Oui, la frontière n’a jamais autant palpité qu’aujourd’hui… mais pas pour les raisons que vous espériez en consultant un topo-guide.

L'Europe en mouvement : le rôle de la frontière franco-italienne dans les flux migratoires

Bon, soyons clair : l’espace Schengen a officiellement "fait sauter" les contrôles entre France et Italie depuis 1993. Mais sur le terrain ? C’est une autre histoire !

La frontière franco-italienne est devenue ces dernières années un point névralgique des migrations vers l’Europe du Nord. L’Italie reste la porte d’entrée pour bon nombre de personnes en fuite ou en quête d’un avenir moins âpre – arrivées par la Méditerranée, elles se retrouvent à marcher (littéralement !) jusqu’aux cols du Briançonnais ou des Alpes-Maritimes.

En 2023, plus de trente mille refus d’entrée ont été prononcés par la France (

Le Monde, avril 2024). Pourtant : chaque semaine, des groupes entiers – familles entières, enfants isolés inclus – tentent leur chance sur des sentiers où il faut plus s’inquiéter de l’hypothermie que du simple contrôle documentaire. Bref, revenons à nos moutons… ou plutôt à nos bouquetins qui, eux, ne demandent pas de papiers pour passer !

Anecdote rare : On a déjà vu un migrant forcer un passage via un tunnel ferroviaire sous surveillance… pour ressortir nez-à-nez avec deux sangliers côté français. Moralité : frontaliers ou clandestins, certains traversent avec bien peu de glamour.

Contrôles aux frontières : entre sécurité et respect des droits humains

On fantasme sur "la fin des frontières" en Europe ? Alors allez expliquer ça à la Police Aux Frontières (PAF) postée au pont Saint-Ludovic ou au col de Montgenèvre ! Depuis 2015 (attentats oblige), les contrôles ont été rétablis ponctuellement – Schengen ou pas Schengen.

La police française et italienne multiplie patrouilles mobiles, contrôles « ciblés » aux points officiels comme Menton-Vintimille ou Bardonecchia-Briançon, et surveille même les itinéraires muletiers secondaires (à croire que certains agents ont raté leur vocation de guide-accompagnateur). Les refus d’entrée s’empilent : plusieurs dizaines de milliers chaque année ; tandis que le droit d’asile semble parfois relégué au second plan. Selon plusieurs ONG et Amnesty International, nombre de personnes sont refoulées sans pouvoir déposer officiellement une demande d’asile — pratique franchement limite côté légalité internationale.

Fichez-moi ça dans votre to-do avant la prochaine chute de neige : on n’a jamais vu équilibre aussi bancal entre exigence sécuritaire (contre terrorisme/blanchiment/passeurs) ET respect du droit fondamental à demander asile. C’est une frontière où le dilemme juridique se joue chaque nuit entre douaniers épuisés et familles frigorifiées.

Le Défenseur des droits et les associations : voix des migrants face aux autorités

Derrière chaque tente plantée à l’arrache dans les bois frontaliers se cache souvent… une main tendue d’association locale ! Les collectifs comme Roya Citoyenne (dans la vallée éponyme), Tous Migrants (Briançon) ou Caritas (Vintimille) font ce que l’État refuse parfois : hébergement d’urgence, information juridique, soins médicaux.

Le Défenseur des droits fustige régulièrement les pratiques illégales constatées sur place : entraves à l’accès au droit et même mineurs isolés remis côté italien sans examen individuel ! Ces associations documentent aussi chaque dérapage administratif – elles sont parfois poursuivies pour «délit de solidarité»… mais continuent inlassablement.

La frontière vue par ceux qui la vivent : témoignages et réalités du terrain

On aurait tort (voire carrément torticolis) de résumer tout ça à des statistiques glanées dans un bureau préfectoral. Que disent celles et ceux qui y passent – ou y vivent ?

D’après plusieurs reportages («Secours Catholique», The Conversation), c’est chaque matin le même ballet discret entre citoyens solidaires venus distribuer du thé brûlant à Oulx (Italie) et familles épuisées descendant vers Briançon.

Les habitants sont partagés : certains dénoncent «l’impuissance organisée» ; d’autres ouvrent leur porte malgré tout parce qu’on ne laisse pas crever quelqu’un dehors. Quant aux passages clandestins via monts enneigés ? Ce ne sont pas juste «des flux» abstraits : ce sont parfois des drames mortels — avalanches comprises — dont personne ne parle assez fort dans les salons ministériels.

Résumons net : franchir cet itinéraire aujourd’hui n’a rien du mythe romantique de la transhumance alpine ; c’est souvent une lutte brutale contre le froid ET contre l’indifférence administrative.

Un patrimoine partagé : histoire, géographie et curiosités de la frontière

Géographie d'une frontière : du Mont-Blanc à la Méditerranée

Bon, soyons clair : on ne va pas faire du ski de fond sur le Granta Parey en juillet ni résumer cette frontière à trois traits sur une carte. La frontière franco-italienne, c’est un bestiaire géomorphologique hallucinant, un zigzag qui croise glaciers antédiluviens et caillasses calcaires jusqu’aux plages mentonnaises.

Du Mont-Blanc, mastodonte de glace sous tensions diplomatiques (le sommet exact est encore sujet à chicaneries !), le tracé suit des crêtes à la portance capricieuse vers les cols mythiques : Petit Mont-Cenis, Resta… En été, on y trouve parfois plus de marmottes que de gardes-frontières !

Côté curiosités, impossible d’ignorer le Mont Dolent : ce sommet perdu, point de ralliement France-Italie-Suisse, oblige les alpinistes à sortir la boussole diplomatique plus souvent qu’à leur tour. Plus loin, les glaciers comme celui de Rhêmes-Golette racontent l’histoire ancienne du climat et des passages humains disparus – personne n’a oublié les vestiges retrouvés lors des étés trop chauds.

En descendant vers les vallées piémontaises ou savoyardes, le décor change net : forêts d’épicéas, hameaux accrochés aux pentes (où l’on cause parfois encore le francoprovençal), puis cultures en terrasse et oliviers à mesure qu’on approche du sud. La frontière se termine dans les senteurs de pin maritime autour de Menton-Vintimille, avec la Méditerranée pour horizon – autant dire que niveau diversité paysagère, on se fiche royalement des frontières administratives !

L'histoire en filigrane : des guerres aux accords bilatéraux

Le trait sur la carte ? Une illusion d’optique. La réalité : une succession de conquêtes, revers et tractations dont seuls quelques notaires locaux connaissent vraiment tous les rebondissements. La Savoie a jonglé entre duché indépendant et royaume piémontais avant son rattachement à la France en 1860 (merci plébiscite douteux…). Le comté de Nice a suivi peu après. Pendant la Révolution française et sous Napoléon Ier, tout ça changeait quasiment chaque décennie.

La période fasciste italienne a vu Mussolini réclamer d’autres bouts de montagne – pas pour l’amour du reblochon mais par stratégie militaire ; après 1945 il fallut encore déplacer bornes et fanions : Tende et La Brigue rebasculent côté français (avec grincements côté italien). Depuis ? Les accords s’enchaînent pour calmer l’affaire : circulations facilitées (1918), coopération institutionnelle (Accord de Rome 1993), derniers traités symboliques comme celui du Quirinal signé en 2021 !

Forts militaires ? Il en reste des dizaines (fort Central, fort de Giaure…) abandonnés ou recyclés en musées – témoins silencieux d’une époque où défendre la crête primait sur toute coopération transfrontalière.

| Date | Changement/Accord | Effet principal |

|---|---|---|

| 1860 | Traité de Turin | Savoie/Nice deviennent françaises |

| 1918 | Accord circulation zones frontalières | Mobilités facilitées habitants frontaliers |

| 1947 | Traités post-Seconde Guerre mondiale | Tende/La Brigue rétrocédées à la France |

| 1993 | Accord de Rome | Coopération transfrontalière institutionnelle |

| 2021 | Traité du Quirinal | Renforcement partenariats bilatéraux |

La frontière au quotidien : spécificités locales et programmes européens

On croit « vivre à la frontière », mais c’est un mode d’existence bien plus subtil qu’une simple adresse postale. Dans ces villages perchés entre deux nations – Vallée d’Aoste (où on parle français officiel), Haute-Savoie ou arrière-pays niçois –, le quotidien rime avec adaptation permanente.

Marché transfrontalier chaque semaine à Menton ou à Vintimille : on y mélange accents ligures, patois savoyards et recettes cousues main. Les écoles frontalières bricolent des cours bilingues ; certaines familles traversent tous les matins une ancienne douane aujourd’hui déserte… sauf quand Schengen gèle pour cause d’alerte migratoire ou covidienne.

Les programmes européens pèsent lourd : grâce aux fonds Interreg, tunnels restaurés et sentiers balisés font renaître échanges économiques ou culturels enterrés depuis l’entre-deux-guerres. Mais ne rêvez pas : l’accès aux soins ou aux transports demeure galère dans certains coins paumés – la montagne ne se laisse pas dompter par une subvention bruxelloise !

Si vous n’avez jamais bu un café au zinc côté italien avant d’acheter vos légumes bio côté français, vous n’aurez rien compris au "patrimoine partagé"… C’est pas en restant au parking qu’on verra les chamois.

Au-delà de la ligne : comment la frontière franco-italienne façonne nos vies et nos territoires

L'impact économique et culturel des territoires transfrontaliers

Bon, soyons clair : vivre ou bosser à moins de 15 minutes d’un panneau frontalier, ça change tout. Les Alpes franco-italiennes sont un laboratoire permanent d’échanges où le fromage ne s’arrête pas à la douane et où l’accent se module selon le marché du jour. Le bassin frontalier héberge une mosaïque de pendulaires : ces travailleurs quotidiens — des milliers — qui franchissent matin et soir la frontière pour aller bosser là où il y a du taf, que ce soit dans les stations de ski françaises ou les usines piémontaises.

Tourisme ? Colossal : skieurs qui traversent tout l’hiver, randonneurs estivaux, cyclistes sur le col Agnel… Les hôtels et refuges bossent parfois en trois langues, la gastronomie (polenta–reblochon–ravioles) est un sport national partagé. On trouve toujours une fête du marron côté italien adaptée à l’agenda français, ou l’inverse—question d’identité hybride assumée. Les festivals transfrontaliers, marchés mixtes et mariages bilingues témoignent d’une réalité : ici, on n’est ni tout à fait français ni vraiment italien mais résolument alpins.

Résumons en un mot : opportunité. Mais aussi défi : crise sanitaire ou tensions migratoires font vaciller ce fragile équilibre — le moindre blocage fait plonger tourisme, commerce ET solidarité associatives !

La coopération transfrontalière : des initiatives pour un avenir partagé

Vous croyez qu’il suffit d’un traité pour régler 515 km de montagnes ? Pas du tout ! Ce qui maintient tout ce bazar en ordre (relatif), c’est d’abord une flopée de projets concrets pilotés par les régions frontalières. L’Auvergne-Rhône-Alpes cause transports avec la Vallée d’Aoste ; Provence-Alpes-Côte d’Azur monte des programmes sanitaires avec le Piémont ou la Ligurie (cf. accords Briançon-Suse pour hôpitaux).

Projet Interreg Alcotra ? C’est pas un mot obscur : c’est LE programme européen qui finance tunnels ferroviaires remis en service, pistes cyclables interconnectées et sentiers balisés à cheval sur deux pays. Sans ces fonds européens – et quelques élus combatifs –, adieu festivals bilingues ou recyclage des hameaux abandonnés.

Même pendant les poussées migratoires ou quand Schengen joue au yoyo, la volonté locale reste inébranlable : créer des maisons de santé binationales, protéger le Parc du Mercantour côté français ET celui de l’Argentera côté italien…

Allez hop : si vous cherchez un labo d’inventivité alpine ET européenne, allez voir là-haut comment les vrais habitants bricolent leur futur.

Questions clés : ce qu'il faut retenir sur la frontière franco-italienne

Bon, on va pas réinventer le topo-guide mais fichez-moi ça dans votre to-do avant la prochaine chute de neige :

- Histoire capricieuse : traités successifs depuis 1860 (et après-guerres) = frontières mouvantes + héritages disputés (Mont Blanc vous dit coucou).

- Géographie musclée : crêtes, glaciers, cols stratégiques dictent passage ET tensions ; chaque vallée cultive sa propre version de l’alpinité.

- Migrations & contrôles : point chaud européen ; refoulements contestés cohabitent avec solidarités locales bien plus efficaces que certains discours officiels.

- Coopération inventive : malgré les crises politiques/migratoires, les montagnards font avancer santé partagée, éducation bilingue et économie circulaire – souvent plus loin que Paris ou Rome n’imagineraient !

Retenez bien : cette frontière n’est ni mur ni gouffre mais une zone-pivot ; elle évolue chaque année sous vos pieds — oui même si vous êtes juste venu acheter la meilleure tomme du coin. Frontière vivante = défi quotidien ET formidable opportunité humaine.

Les clés pour comprendre la frontière franco-italienne

Bon, soyons clair : si vous pensez encore que la frontière franco-italienne se résume à un trait tiré par un cartographe insomniaque, il est temps de réviser vos classiques. Cette zone, longue de 515 km et cabossée par l’histoire, continue d’agiter diplomaties, randonneurs en quête de sentiers paumés et tout ce que l’Europe compte d’exilés volontaires ou forcés. C’est un territoire hybride, jamais figé, où les frontières bougent autant dans les têtes que sur la carte IGN.

- 515 km de montagnes, de cols et de vallées qui démentent l’idée d’une ligne droite

- Un tracé issu des traités du XIXe siècle, remodelé par des accords et contestations jusqu’à aujourd’hui

- Des enjeux migratoires majeurs : refuge ou obstacle selon les perspectives, véritable test pour les droits humains

- Une coopération transfrontalière innovante qui pallie de nombreuses faiblesses institutionnelles nationales

Retenez bien : « C’est pas en restant au parking qu’on verra les chamois ». La frontière franco-italienne se découvre sur le terrain, dans ses villages bilingues et ses histoires croisées – pas dans les décrets ministériels. Un carrefour vivant, rugueux… et profondément humain.