À 8 611 m, le K2 est le deuxième plus haut sommet de la planète. Il est aussi le plus meurtrier des 14 « 8000 », avec 1 décès pour 5 ascensions réussies. Et si l’Everest reste la montagne des superlatifs, le K2 est celle des extrêmes. Conditions météo extrêmes, dangers objectifs omniprésents, voies d’ascension techniques et très exigeantes, logistique complexe : gravir le K2 est un véritable exploit. Mais c’est aussi une montagne à l’histoire fascinante, entre conquêtes héroïques et tragédies retentissantes. Et plus encore, un symbole pour tous les passionnés d’alpinisme. En résumé, ce guide ultra-complet sur le K2 vous propose :

- Son histoire incroyable, des premières expéditions à nos jours

- Les raisons pour lesquelles il est aussi dangereux

- Les légendes qui ont marqué son ascension

- Les chiffres et anecdotes à connaître

- Un hommage à cette montagne qui nous fait rêver.

K2 : Le Géant Sauvage du Karakoram, 8 611 mètres de Légende 🏔️

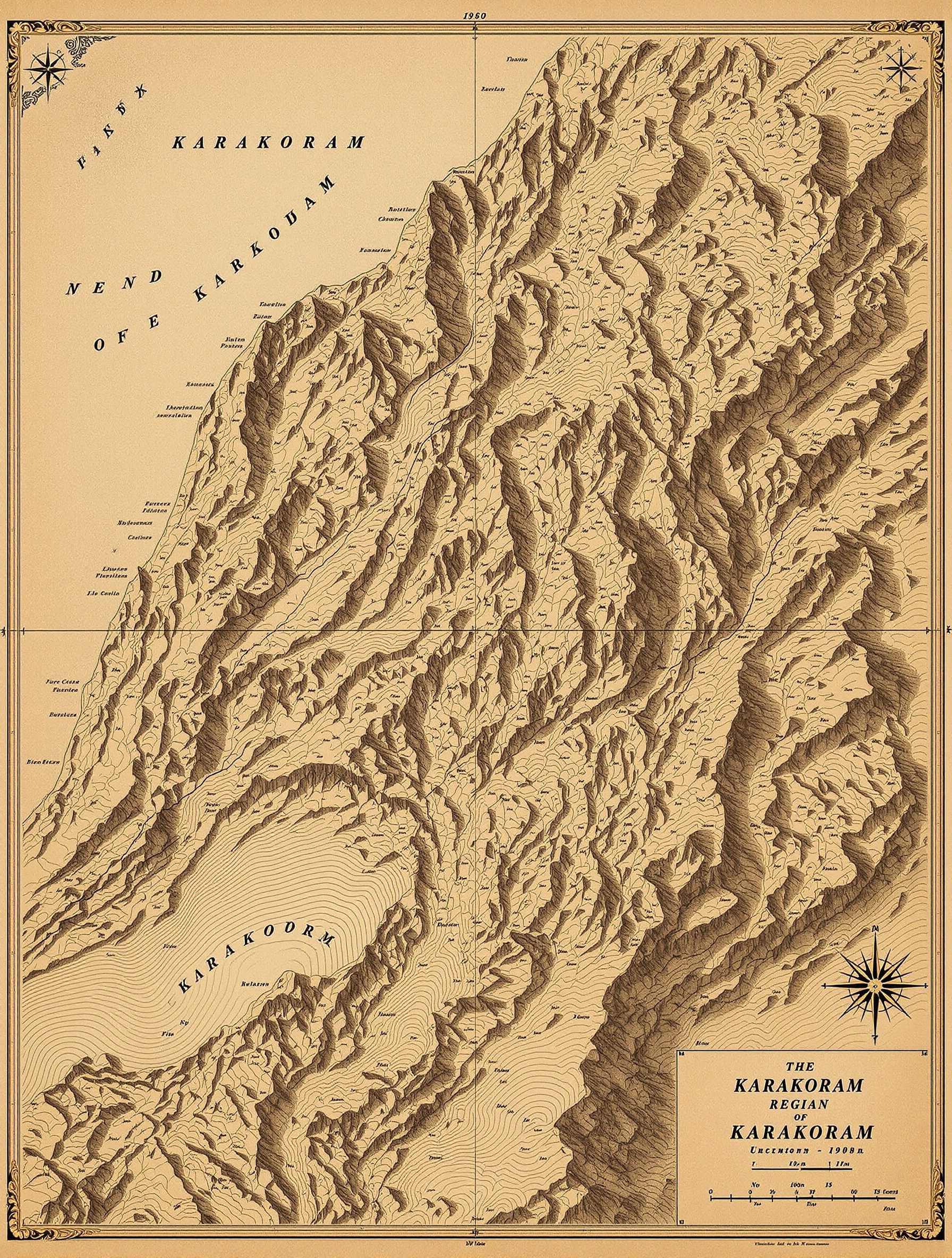

Imagine-toi debout dans le vent hurlant du Karakoram, à scruter un sommet rugueux qui ne fait aucun cadeau. Pas la peine de tourner autour du pot : le K2, c’est 8 611 mètres d’altitude, rien que ça, posé là comme une anomalie géologique entre le Gilgit-Baltistan (Pakistan) et le Xinjiang (Chine), à l’extrême nord-ouest du massif du Karakoram. Deuxième plus haut sommet de la planète – et si tu crois qu’il suffit d’être numéro deux pour passer inaperçu, tu te plantes complètement.

« Le K2 ne se laisse pas dompter. Il demande tout à ceux qui osent l’approcher, et il ne pardonne jamais l’erreur. »

K2, le deuxième sommet du monde et ses statistiques clés

- Altitude : 8 611 m (28 251 ft)

- Localisation : frontière Pakistan-Chine (Gilgit-Baltistan / Xinjiang)

- Massif : Karakoram

T’imagines ? Ici, pas de sentier balisé pour les randonneurs en tongs – le terrain est aussi cassant que ton moral après une nuit blanche sans oxygène.

Pourquoi le K2 est-il surnommé « la montagne sauvage » ou « la montagne sans pitié » ?

Soyons clair : on n’appelle pas un sommet « sans pitié » parce qu’il manque de wifi au camp de base ! Le K2, c’est une pyramide abrupte où chaque arête semble vouloir t’éjecter dans le vide. La portance ? Oublie. Les épaulements herbeux ? Inexistants – ici tout n’est que glace vive ou caillasse instable.

Ce n’est pas pour rien si la météo vire à l’anarchie en permanence, te collant des tempêtes imprévisibles qui transforment l’ascension en véritable loterie. Pour planter ta tente ? Bonne chance : peu d’endroits plats pour bivouaquer… sauf à aimer dormir sur une pente à 40° en serrant ton sac de peur de finir deux cents mètres plus bas.

J’en profite pour partager une anecdote personnelle : il y a quelques années, sur un sommet bien plus modeste des Alpes, je me suis retrouvé coincé sous un front orageux soudain. Secoué dans ma tente par les bourrasques, j’ai vite compris que mon ego ferait mieux de se faire discret… C’est pourquoi chaque projet face au K2 doit commencer par mettre son orgueil de côté ; ce monstre ne négocie jamais.

La comparaison avec l’Everest : une rivalité mythique

On entend souvent que l’Everest est « le toit du monde », mais grimper l’Everest aujourd’hui ressemble parfois plus à un embouteillage qu’à une véritable aventure extrême. Le K2 reste farouchement isolé : moins fréquenté, techniquement impitoyable et quasi allergique aux expéditions commerciales massives.

Et puis côté chiffres – histoire de clouer le bec aux amateurs de statistiques faciles – voilà ce que ça donne :

| Critère | Everest | K2 |

|---|---|---|

| Altitude | 8 848 m | 8 611 m |

| Difficulté technique | Modérée/Élevée | Très élevée |

| Nombre d’ascensions | >10 000 | ~400 |

| Taux de mortalité | ≈1% | ≈25% |

| Voies principales | Voie normale népalaise (SE), voie tibétaine (N) | Voie des Abruzzes (SE), arête Nord... |

Notez bien ces chiffres avant la prochaine chute de neige : vous comprendrez rapidement pourquoi tant d’alpinistes rêvent du K2… mais très peu osent vraiment l’affronter.

Histoire du K2 : Des Premières Explorations aux Ascensions Légendaires 📜

Les premiers regards sur le K2 : Montgomerie, Godwin-Austen et la toponymie

En 1856, ce n’était pas avec un GPS ou une application smartphone que l’on découvrait des sommets cachés dans le Karakoram. Le lieutenant britannique Thomas George Montgomerie débarque dans la région pour cartographier l’Empire des Indes. Il grimpe sur une colline paumée du Baltistan avec un simple théodolite, repère une série de pics et leur colle des codes : K1, K2… (K pour Karakoram, bien vu le gars).

« Le nom “K2”, c’est juste le deuxième pic du Karakoram identifié sur sa carte – rien de poétique, mais diablement efficace. »

Le sommet attire rapidement la curiosité : sa forme improbable se remarque même de loin. Plus tard, Henry Godwin-Austen affine les mesures et s’acharne à explorer les vallées alentours. Mais le sobriquet « K2 » reste collé comme une étiquette mal décollée – pas de nom local qui tienne.

Les premières tentatives : Oscar Eckenstein, Aleister Crowley et la quête du sommet

Il est difficile d’imaginer l’ambiance des premières expéditions au K2 sans sourire : on retrouve Oscar Eckenstein, un pionnier touche-à-tout peu sociable, et Aleister Crowley, plus célèbre pour ses penchants ésotériques que pour son sens de l’orientation. En 1902, leur équipe cosmopolite attaque la face nord-est… cinq semaines sous la neige, hypoxie carabinée et tempêtes à gogo.

Ce sera la valse des échecs glorieux jusqu’à l’après-guerre : Louis-Amédée de Savoie tente sa chance en 1909 par ce qui deviendra la voie des Abruzzes. Dans les années 30, on voit défiler des expéditions italiennes ou américaines qui se cassent systématiquement les dents sur météo ou terrain.

Il faut mettre son ego de côté : jusqu’en 1954, personne ne dépasse les 8 000 mètres.

Expéditions marquantes avant 1954 :

- 1902 : Oscar Eckenstein & Aleister Crowley (Nord-Est), atteignent env. 6525m

- 1909 : Duc des Abruzzes (Sud-Est), env. 6250m (voie « des Abruzzes » proposée)

- 1938/1939/1953 : plusieurs expéditions américaines/italiennes – aucune au sommet mais progression technique importante

La première victoire : Compagnoni et Lacedelli en 1954, une prouesse italienne

Puis survient un tournant historique. Après des décennies d’échecs retentissants (et quelques brouilles dignes d’une cour d’école entre chefs d’expé), l’équipe italienne menée par Ardito Desio attaque la bête en style « expédition lourde ». Le 31 juillet 1954, deux noms s’ancrent dans la légende : Achille Compagnoni et Lino Lacedelli posent leurs crampons sur ce sommet tant fantasmé.

Bien sûr, cette saga héroïque n’est pas sans zones d’ombre : gestion humaine difficile, polémiques sur l’usage de l’oxygène et rôle crucial (souvent méconnu) de Walter Bonatti et du porteur Amir Mehdi pour ravitailler le dernier camp… Mais ce jour-là marque un point final à un demi-siècle d’obsession nationale italienne.

L'histoire des ascensions estivales : évolutions et records marquants

Après 1954, les ascensions se multiplient. D’abord timidement, en restant sur la voie classique des Abruzzes, puis avec l’apparition de nouvelles variantes comme la face Nord ou Ouest. Années 70/80 voient débarquer le style "alpin léger", sans oxygène ni armada logistique... Tandis que matos et techniques progressent (cordes statiques high-tech, piolets traction innovants), certains repoussent les limites jusqu’au ridicule stakhanovisme moderne : record de sommets en une journée (!) ou ascensions express façon puriste débranché.

Pour résumer :

Depuis les premiers explorateurs jusqu’aux records récents, chaque décennie a réinventé ses codes sous le regard exigeant du K2.

Résumé des évolutions majeures depuis la première ascension :

- Ouverture de nouvelles voies techniques (face Ouest/Nord)

- Apparition du style alpin léger versus expédition massive traditionnelle

- Usage décroissant — enfin presque — de l’oxygène artificiel chez les meilleurs grimpeurs.

- Explosion récente du nombre de sommets lors d’étés propices (145 personnes au sommet en UNE journée en 2022 !!)

L'Ascension du K2 : Un Défi Ultime pour les Alpinistes d'Élite 🧗

Les voies d’ascension principales : la voie des Abruzzes et les autres

Pour s’attaquer au K2 par la voie la moins difficile, il faut viser l’éperon des Abruzzes. Cependant, la « voie normale » n’a rien d’une promenade : sur le K2, même la routine est dangereuse. L’éperon, ouvert dès 1909 (merci au duc des Abruzzes qui, lui, n’avait pas Instagram pour s’en vanter), remonte tout le versant sud-est par une arête mixte où la roche alterne avec la glace raide : chaque passage clé réclame une vigilance permanente.

Dès le glacier Godwin-Austen (5 100 m), on attaque une succession de camps scotchés sur des plateformes taillées à la pioche ou à coups de jurons. Pas d’épaule herbeuse pour se reposer : c’est du roc et de la neige durcie, point final. Au-dessus de 8 000 m, l’infâme couloir Bottleneck impose son chantage : traversée expo sous des séracs branlants et pente à plus de 50°. C’est là que beaucoup rangent leur ego dans le fond de la gore-tex.

Pour ceux qui cherchent plus de défis : face nord (côté chinois), arête nord-ouest (voie japonaise), face ouest… Chaque itinéraire comporte son lot de pièges : instabilité, météo capricieuse et passages techniques exigeants. Mais inutile de jouer au collectionneur : aucune voie ne s’offre réellement à toi sans morflage.

Les dangers objectifs du K2 : avalanches, séracs, météo épileptique

Vous cherchez le danger ? Le K2 en regorge. La portance de la neige varie selon l’humeur du glacier : tu passes du béton glacé à un brassage en poudre imprévisible en deux enjambées – parfait pour glisser ou finir sous une plaque à vent. Avalanches ? Le Bottleneck décroche la palme : les pentes suspendues n’attendent qu’un bruit ou un pas foireux pour se lâcher.

Les séracs, ces blocs instables au-dessus du couloir, sont particulièrement dangereux : ils peuvent s’effondrer sans prévenir, transformant le passage en véritable roulette russe. Quant à la météo : tempêtes soudaines, vents polaires tranchants comme un scalpel et brouillard épais qui désoriente jusqu’à provoquer l’hypothermie.

L’hypoxie et les défis physiologiques à plus de 8 000 m

On parle souvent de matériel high-tech, mais rares sont ceux qui ont réellement affronté l’hypoxie pure à cette altitude… La « zone de mort », ce n’est pas qu’une expression pour effrayer les amateurs : au-delà de 8 000 mètres, ton cerveau tourne au ralenti; oublie la lucidité tactique. Tes muscles perdent toute portance, tu titubes comme un zombie sous anxiolytiques.

Résumé symptômes hypoxie extrême

- Perte de jugement (décisions absurdes)

- Désorientation spatio-temporelle totale

- Coordination motrice défaillante (chuter devient banal)

- Troubles visuels/auditifs jusqu’à hallucinations

- Fatigue irréversible même au repos complet

Peu comprennent que c’est là-haut que se joue véritablement la survie, bien avant d’avoir sorti le piolet pour poser fièrement au sommet.

Préparation physique et mentale : pourquoi le K2 te broiera sans rigueur stakhanoviste

On ne grimpe pas ce sommet en sortant du canapé après quelques footings dans le quartier ! Prépa physique ? Ultra sélective : volume cardio massif (pour encaisser l’effort prolongé en hypoxie), gainage hardcore (sac chargé + terrain scabreux) et muscu spécifique. Il faut ajouter une acclimatation progressive sur plusieurs semaines, sinon l’œdème cérébral est assuré dès le Camp II.

Les alpinistes modernes intègrent désormais des séances en chambres hypoxiques pour habituer leur corps à l’asphyxie avant même d’arriver sur place. Côté mental ? Même topo – il faut aimer souffrir longtemps sans garantie d’atteindre quoi que ce soit.

- Points clés de la préparation au K2 :

- Entraînement cardio ciblé et haute intensité (avec longues sorties)

- Renforcement musculaire global et spécifique à l’alpinisme lourd

- Acclimatation progressive réelle (augmentation d’altitude sur plusieurs semaines)

- Préparation mentale face à l’incertitude totale

- Matériel optimisé et testé en conditions extrêmes

Spoiler: Sans immersion dans les récits crus des grimpeurs passés par là, impossible d’imaginer le vrai coût humain derrière chaque photo victorieuse prise au sommet.

Les Conquérants du K2 : Figures Marquantes de la Haute Montagne 🌟

Retour sur les héros de la première ascension : Compagnoni et Lacedelli

Achille Compagnoni et Lino Lacedelli ne sont pas que deux noms à retenir dans un QCM d’histoire-géo. Ces gars-là, le 31 juillet 1954, ils sont montés tout droit dans la légende en posant le pied sur le sommet du K2 à 18h – première mondiale. Notez bien cela avant la prochaine chute de neige. Leur exploit ? Gravir l’un des sommets les plus hostiles du monde sans GPS ni GoPro, avec un matériel aujourd’hui presque obsolète. Cette ascension a changé leur vie et leur réputation : entre reconnaissance internationale et polémiques italiennes (notamment sur l’oxygène), ils restent une référence du courage brut.

"Compagnoni et Lacedelli : deux caractères opposés mais unis par une même obsession verticale. Sans eux, le K2 serait resté ce point d'interrogation gelé sur toutes les cartes de l’époque."

Benjamin Védrines & Nirmal Purja : l’ère des « stakhanovistes » modernes

Aujourd’hui, les contextes ont évolué, mais le K2 demeure le terrain de jeu ultime pour une élite affûtée. Un nom qui impressionne : Benjamin Védrines, qui a gravi le K2 en 10 h 59 min, alors que d’autres mettent plusieurs jours. Sa vitesse et sa lucidité en zone de mort témoignent d’un alpiniste repoussant les limites humaines au-delà de la douleur et du doute.

Dans la catégorie performance collective : Nirmal Purja, alias Nimsdai. Il a enchaîné les sommets de plus de 8 000 mètres comme d’autres collectionnent des mugs. Sur le K2, il a marqué l’histoire en participant à la première ascension hivernale en équipe népalaise, avec une performance rapide, une cohésion maximale et sans fioritures.

⭐ Note audace & performance :

| Alpiniste | Audace | Performance | Pourquoi ? |

|---|---|---|---|

| Benjamin Védrines | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Rapidité surnaturelle et gestion hors-norme |

| Nirmal Purja | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Leadership collectif + exploits techniques multiples |

Il faut mettre son ego de côté : même les alpinistes les plus endurants savent que sans esprit d’équipe, l’échec est assuré.

Le rôle crucial des équipes de soutien – Sherpas & porteurs : forces cachées du K2

On peut citer de nombreux exploits en solo, mais soyons honnêtes : ce n’est pas en restant au camp de base qu’on verra les chamois. Les vraies chevilles ouvrières des expés se nomment Sherpas ou porteurs locaux – ceux qui haussent 30 kilos jusqu’à 7 000 m sans broncher alors que toi tu souffles déjà au camp II.

Leur expertise technique rivalise avec celle des guides des sommets les plus médiatisés. En 2021, lors de la première ascension hivernale réussie du K2, ce sont eux qui ont tracé la voie, installé les cordes fixes sous tempête et pris tous les risques pour permettre à quelques-uns de célébrer au sommet. Leur endurance impressionne tout grimpeur européen ; leur humilité est inspirante.

Opinion Basile Chartier :

Je reste méfiant face aux récits qui occultent ces héros silencieux sous prétexte qu’ils n’ont pas partagé leurs exploits sur les réseaux sociaux. Le courage discret des Sherpas est bien plus inspirant que mille selfies au sommet : sans eux, il n’y aurait ni records ni conquêtes, seulement des rêves brisés au dernier bivouac glacé.

Le K2 en Hiver : Une Frontière Dernière Conquise ❄️

Pour faire simple : si le K2 est déjà sauvage en été, en hiver il devient impitoyable. Les chiffres sont impressionnants : températures descendant sous -60°C, vents réguliers à plus de 120 km/h, tempêtes fréquentes et nuit quasi permanente. L’ambiance cocooning est loin d’être au rendez-vous : chaque pas est un effort dans une neige profonde et instable, oscillant entre piégeux et inhumain.

Pourquoi l’ascension hivernale du K2 est considérée comme l’une des plus difficiles au monde ?

Le K2 en hiver est un véritable jeu d’échecs contre une montagne qui ne cesse de changer les règles. Trois raisons clés rendent cette ascension presque délirante :

- Le froid extrême tue toute velléité d’improvisation : à -50 ou -60°C, chaque erreur se paie cash par des gelures ou l’hypothermie. Ton piolet colle à ta main… jusqu’à ce que tu n’aies plus de main.

- Les tempêtes imprévisibles : météo anarchique, rafales hurlantes qui couchent même les stakhanovistes du dénivelé, fenêtres météo ultra-courtes — ici la patience est autant une arme que la technique.

- La neige profonde et instable : ce n’est pas du ski de fond pour touristes ! Chaque montée c’est un brassage épuisant dans une épaisseur mouvante, avalancheuse et sans portance.

En résumé : le froid extrême, les vents violents et la neige instable font du K2 hivernal le défi ultime du dépassement humain.

Il est important de rappeler que jusqu’en 2021, personne n’avait réussi à atteindre le sommet du K2 en hiver, malgré de nombreuses tentatives des meilleurs grimpeurs. C’est dire le gouffre technique et mental à franchir.

La première ascension hivernale historique par une équipe népalaise

Janvier 2021 restera gravé dans tous les cerveaux bien câblés haute altitude : dix grimpeurs népalais, fusionnés pour l’occasion entre deux cordées d’habitude rivales (Nirmal Purja / Mingma Gyalje Sherpa), atteignent ENSEMBLE le sommet du K2 en plein cœur de l’hiver (le 16 janvier pour chipoter). Un exploit jamais vu sur aucun autre 8000m aussi hostile.

Ce n’est pas une ascension individuelle romantique : ils sont arrivés groupés, chantant l’hymne national népalais sous des rafales polaires, une image rare d’un collectif soudé surpassant tous les ego habituels. Niveau logistique ? Gestion chirurgicale des fenêtres météo (quasi inexistantes), stratégie d’acclimatation tournée vers l’efficacité brute et adaptation permanente du matériel (piolets dernière génération blindés contre le givre) ; ils posent aussi corde fixe là où certains auraient plié bagage depuis longtemps.

Mingma David Sherpa, Nirmal Purja (« Nimsdai ») et leurs compagnons démontrent que sans support massif extérieur ni oxygène imposé (Nirmal Purja a même atteint le sommet sans bouteille), tout est possible avec technique, rigueur et solidarité.

Héritage et impact : pourquoi cette conquête change tout pour l’alpinisme ?

Cette victoire népalaise a bouleversé de nombreuses certitudes dans le microcosme montagnard occidental. Voir ceux qui ont ouvert toutes les voies depuis un siècle se faire devancer par une équipe venue de là-bas a profondément changé les repères.

Ce succès rappelle que ni argent ni notoriété ne remplacent l’humilité collective et le respect profond des risques réels, surtout en conditions hostiles où chaque erreur se paie cher.

Opinion Basile Chartier :

Voir dix Népalais partager leur sommet main dans la main m’a profondément marqué – à côté, mon bivouac sous tempête au Grand Paradis paraît anecdotique. Cela m’a rappelé une chose essentielle : peu importe ton expérience ou ta liste de sommets, face à la vraie sauvagerie du K2 en hiver, tu redeviens minuscule – et c’est une bonne chose. L’exploit népalais nous ramène tous à notre juste place : celle où l’humilité prime toujours sur le storytelling.

Au-delà de l'Ascension : Le K2 comme Symbole et Inspiration

Le K2 dans la culture et la littérature : récits, films et documentaires

Le K2 ne se limite pas aux exploits des alpinistes et aux statistiques de dénivelé. La « montagne sauvage » a inspiré une kyrielle de bouquins, films et documentaires, chacun racontant à sa façon le ballet entre drame, gloire et folie humaine.

Quelques titres à ajouter à votre bibliothèque : The Summit (2012), un documentaire sans fioritures sur une ascension meurtrière ; le livre Fascination du K2 : L'été meurtrier de Jim Curran, récit poignant ; ainsi que des reportages récents sur les records et tragédies du Bottleneck. Chaque œuvre enrichit la légende, permettant de saisir la sauvagerie du lieu et pourquoi ce sommet captive autant l’imaginaire.

L’éthique sur le fil : jusqu’où aller ?

Le K2 ne tolère pas l’à-peu-près. La question n’est plus « Peut-on gravir ce sommet ? » mais « Jusqu’où aller sans trahir l’esprit montagnard ? »

Des incidents comme celui du porteur abandonné au Bottleneck en 2023, ou les débats sur l’usage de l’oxygène, rappellent que la montagne renvoie chaque grimpeur à son éthique. Fritz Wiessner refusait déjà tout artifice — aujourd’hui certains cherchent encore à épater la galerie quitte à plomber leur karma.

« On ne conquiert jamais une montagne. On se conquiert soi-même – ou on échoue avec panache sur ses propres contradictions. »

Il faut mettre son ego de côté : le coût technique et humain d’une ascension du K2 reste incompréhensible pour ceux qui ne voient que les images victorieuses sans lire les témoignages des survivants. L’humilité s’apprend ici… ou alors c’est la pente qui te l’impose violemment.

Pourquoi le K2 continue-t-il d’aimanter les meilleurs grimpeurs ?

Dois-je vous dire pourquoi tant d’alpinistes viennent chercher ici ce qu’ils ne trouveront jamais ailleurs ? Ce n’est pas juste le prestige stérile ou la lubie du record Instagram. C’est cette beauté brute — presque hostile —, ces défis extrêmes où chaque geste devient une question de survie, ce sentiment rare d’être confronté aux limites absolues… et d’en ressortir transformé (ou pas).

La fascination pour cette montagne sauvage n’a rien d’un caprice générationnel : elle est tissée dans chaque récit où se mêlent peur viscérale et désir inavouable de frôler quelque chose qui nous dépasse complètement.

Le K2, une Montagne qui vous Rend Petit (et C'est Tant Mieux) !

Personne ne sort vraiment indemne d’une rencontre, même lointaine, avec le K2. Il n’est pas nécessaire d’avoir gravi plusieurs 8000 pour comprendre ce que cette montagne enseigne : ici, l’humilité n’est pas un choix, c’est la seule posture possible. Tamara Lunger le dit mieux que moi : « Là-haut, il n’y a ni réussite ni échec. Juste l’expérience. » Voilà le message du K2 : tout ton savoir-faire, ta caisse de stakhanoviste ou ton ego surdimensionné restent minuscules face à l’échelle de la montagne.

Leçon clé : Le K2 t’oblige à ranger tes certitudes et à accepter ta petitesse – sinon il se charge lui-même de te remettre à ta place.

J’en reviens toujours à ce front orageux chopé sur un 3500 paumé des Alpes : météo annoncée potable, mais en vingt minutes le ciel m’a laminé façon lessiveuse industrielle. Abrité sous ma toile trempée, j’ai compris que peu importe l’altitude – parfois tu n’es qu’un bipède anonyme balloté par les éléments. Alors imagine là-haut… Sur le K2, tu prends dix fois plus cher : chaque rafale te rappelle que tu n’es qu’un clou planté dans la tôle d’un monde qui ne t’attendait pas.

Le K2 n’est pas seulement une montagne sauvage : c’est un puissant rappel à notre humilité. On peut aligner records, likes ou récits épiques… mais au final, on repart toujours plus petit – et franchement, ça fait du bien.