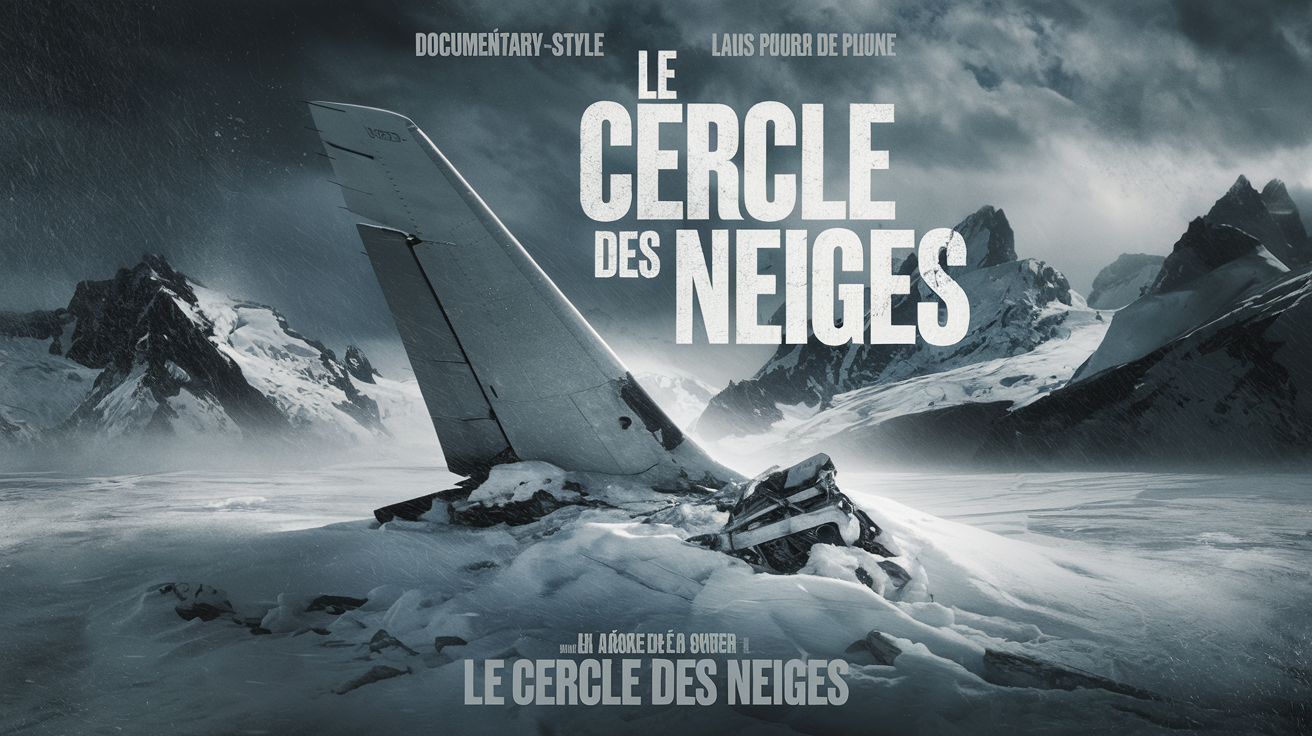

Le 13 octobre 1972, un avion transportant une équipe de rugby uruguayenne s’écrase en pleine Cordillère des Andes. Les secours ne les retrouveront que 72 jours plus tard. Entre temps, les survivants devront braver des conditions extrêmes, en prenant une décision aussi terrible que vitale : se nourrir des corps des défunts. À l’origine du "crash des Andes", du "miracle des Andes" ou encore du "cercle des neiges", cette histoire vraie témoigne de la résilience de l’esprit humain face à l’inimaginable. Et nous rappelle que l’horreur peut révéler le meilleur de l’Homme. Surtout, elle prouve qu’un "miracle" n’est pas nécessairement un événement surnaturel, mais le produit d’une volonté inébranlable, d’une détermination sans borne et d’un peu de chance. Lisez notre article complet (lien en bio)

Crash dans les Andes 1972 : Le récit glaçant d'une survie improbable

Bon, soyons clair : on ne s’attend pas à voir sa vie basculer dans la rubrique tragédies quand on embarque pour un simple match de rugby. Surtout quand on fait partie de l'Old Christians Club, un groupe de jeunes Uruguayens à peine sortis de l’adolescence, gonflés à bloc, blagues potaches en bandoulière et insouciance vissée sous le maillot. C’était le 12 octobre 1972, direction Santiago du Chili pour une rencontre sportive qui promettait tous les excès autorisés par la jeunesse — rires gras, pronostics foireux et rêves de victoire accrochés au hublot.

Le Vol 571, affrété auprès de la Fuerza Aérea Uruguaya, c’est un Fairchild FH-227D un brin fatigué mais parfait pour cette traversée musclée des Andes. L’équipage papote avec les passagers, tout le monde se connaît plus ou moins. L’ambiance ? Un mélange d’excitation pré-match et de camaraderie brute qui vous donnerait presque envie d’embarquer avec eux… sauf si vous êtes superstitieux comme moi avec les vendredis 13.

Mais la Cordillère ne plaisante jamais avec les imprudents. Peu après avoir survolé Mendoza, l’appareil entame ce qui aurait dû être une descente vers Santiago. Sauf que voilà : erreur de navigation cumulée à des conditions météo pourries, et soudain la carlingue se retrouve cernée par du blanc — les sommets enneigés surgissent là où il n’y avait que des nuages quelques minutes plus tôt. La légende dit qu’un silence glacial a traversé la cabine juste avant l’impact…

« J’ai cru que nous allions mourir tous ensemble dans cette montagne étrangère, le bruit a avalé toutes nos paroles. » – Nando Parrado

L’avion percute brutalement une crête andine près de Malargüe (Argentine), éventré comme une boîte de sardines sous stéroïdes. Trois membres d’équipage et neuf passagers meurent sur le coup. Fracas métallique, vitres explosées, hurlements déchirants — il faut s’imaginer la scène sans filtre Netflix ni poignée d’effets spéciaux cheap. Je ne vous raconte pas l’état psychologique du gars qui sort indemne de ça : choc total, jambes en coton et cerveau en mode bug critique.

Anecdote à garder en poche : certains rescapés n’avaient jamais vu autant de neige d’aussi près ; ils pensaient qu’elle était douce comme sur une carte postale... Résultat ? Ils découvrent vite que la montagne ne distribue jamais ses coups gratuitement.

La carlingue déchiquetée sert alors d’abri improvisé – entre les sièges arrachés et les lambeaux de métal glacé, chaque respiration devient un effort contre le froid qui mord jusqu’aux os (et je parle même pas du manque d’air à cette altitude). Les blessés graves gémissent ; certains rendent leur dernier soupir avant même que leurs copains n’aient compris ce qui arrive. Les autres… attendent. Quoi ? Des secours ? Le rugissement réconfortant des moteurs d’hélico ? Fichez-moi ça dans votre to-do avant la prochaine chute de neige : aucun secours n’arrive.

Bref, revenons à nos moutons… ou plutôt à nos bouquetins : coincés entre espoir absurde et réalité crue, ces jeunes deviennent malgré eux les figurants d’une tragédie dont personne ne connait encore l’ampleur outrageuse.

Pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce que signifie résilience dans l’enfer blanc (et éviter de répéter certaines erreurs), je vous conseille vivement d’aller lire notre dossier sur la résilience face à l’épreuve.

72 jours dans l'enfer blanc : comment les survivants ont défié la mort

Bon, soyons clair : si votre idée d’une aventure, c’est une nuit sous tente à la belle étoile par -2°C, sachez que les gars du vol 571 ont joué dans une autre division. On parle ici de 72 jours coincés à plus de 3500 mètres, au cœur d’un frigo naturel où l’oxygène se fait aussi rare qu’un refuge en promo pendant la haute saison. La neige ? Pas un joli décor Instagram, mais un piège qui avale tout – chaleur, repères et illusions de confort.

Les conditions extrêmes : froid, altitude et manque de ressources

Dès les premières heures après le crash, chaque respiration s’apparente à un mini-exploit. L’air est sec, saturé de particules gelées. La température descend parfois à -30°C la nuit — oubliez les doudounes modernes ou les bottes Gore-Tex ; eux n’avaient que des uniformes de rugby trempés et des couvertures rapiécées. Résultat : engelures aux doigts (mention spéciale pour Gustavo Zerbino qui a failli perdre ses phalanges), lèvres fendues et corps qui brûlent toutes leurs maigres réserves rien que pour grelotter.

Et je ne vous parle même pas de l’altitude… Là-haut, chaque effort devient pénible, le souffle court, les maux de tête constants. Plusieurs blessés — Marcelo Pérez, le capitaine ; Enrique Platero — sont quasiment immobilisés dès le départ. Certains combattent des fractures ouvertes sans morphine ni aide extérieure ! Bref, rangez l’ego dans le sac à dos : ici, c’est la montagne qui distribue les règles.

La carlingue comme refuge : un cocon précaire face aux éléments

C’est dans cette épave cabossée que s’organise la survie. Les rescapés alignent les sièges arrachés pour en faire des couchettes improvisées, colmatent tant bien que mal les ouvertures avec du rembourrage déchiré et partagent l’espace avec plusieurs corps gelés – impossible d’enterrer dignement qui que ce soit dans cette neige dure comme du béton.

"La carlingue était notre monde réduit – espace vital minuscule où chaque centimètre carré avait sa fonction : lit commun, garde-manger macabre et lieu de débats existentiels."

Dans cet abri glacial — et franchement glauque — une routine millimétrée s’impose vite : gratter la neige à mains nues pour récupérer quelques gouttes d’eau fondue (merci le soleil andin !), surveiller ceux qui délirent sous l’effet du froid ou des blessures, désigner chaque jour "ceux qui iront chercher à manger" (soyons honnêtes : on parle surtout de fouiller les restes de l’avion).

Vie quotidienne dans la carlingue :

- Eau : Faire fondre la neige dans des boîtes vides sur des morceaux de métal chauffés au soleil.

- Nourriture : Quelques barres chocolatées au début… puis plus rien.

- Tâches : Organisation stricte des tours de veille et distribution équitable des maigres ressources.

- Santé : Soins improvisés avec ce qu’il reste dans la trousse médicale (autant dire pas grand-chose).

- Moral : Prières collectives, discussions métaphysiques — tout est bon pour tenir psychologiquement.

La faim, le froid et la fureur : les multiples menaces de la montagne

Ceux qui parlent encore d’aventure n’ont jamais connu ce genre de faim-là. Après avoir raclé jusqu’à la dernière miette comestible (on pense ici aux bonbons liquéfiés retrouvés sous un siège…), il ne reste littéralement rien. Même le cuir des valises finit par disparaître — indigeste mais tentant quand l’estomac crie famine depuis deux semaines. C’est alors que survient LA question taboue…

Le dilemme ultime : l’anthropophagie comme ultime recours

Je vois déjà certains grimacer mais allez hop, on range l’ego dans le sac à dos ! Quand Roberto Canessa lance l’idée de consommer les tissus des défunts (Fernando Parrado appuie), ce n’est pas parce qu’ils sont insensibles ou barbares. C’est juste ça ou mourir tous ensemble en silence – point barre.

Les noms restent gravés: Numa Turcatti refusera longtemps avant d’accepter; Eduardo Strauch raconte plus tard que ce choix fut "un acte d’amour envers ceux qui voulaient vivre". Chaque geste se fait entre honte murmurée et gratitude coupable – rien d’héroïque là-dedans mais une nécessité nue et brutale. Allez demander à ceux qui jugent s'ils auraient tenu dix jours avec trois barres chocolatées...

L’avalanche du 29 octobre emporte encore huit compagnons dont Liliana Methol et Gustavo Nicolich – obligeant ceux qui restent à redoubler d’ingéniosité face au désespoir absolu.

Pour ceux que fascinent les limites du corps humain face au froid extrême (et vous êtes nombreux sur Mountainpass…), jetez donc un œil à notre analyse approfondie sur le sujet.

Les héros oubliés : les expéditions courageuses des survivants

Bon, soyons clair : il fallait oser sortir de cette carlingue gelée, même pour aller pisser… alors traverser les Andes sans équipement ni espoir concret de croiser un village, c’est d’une autre trempe. Les noms à ne pas oublier ? Fernando Parrado, Roberto Canessa et Antonio "Tintín" Vizintín – trois gaillards qui, le 12 décembre (deux mois après le crash !), décident que rester n’est plus une option.

Allez hop, on range l’ego dans le sac à dos : Parrado et Canessa s’élancent, tenus debout par la seule idée qu’il y a peut-être une vallée quelque part derrière ces crêtes hostiles. La réalité ? Treize jours de marche sur des glaciers, les pieds en sang dans des lambeaux de chaussures bricolées avec du rembourrage d'avion, la tête vrillée par le manque d’air et l'estomac vide. On rêve mieux comme rando.

Antonio Vizintín, lui, doit rebrousser chemin au bout de quelques jours pour partager la maigre nourriture restante avec ceux restés sur place – choix cornélien et sacrifice discret mais fondamental pour la survie du groupe. Personne ne gagne des médailles ici ; il s’agit juste de tenir assez longtemps pour voir autre chose que du blanc. Leur ténacité ? À faire rougir pas mal de prétendus « aventuriers » modernes qui pleurnichent dès qu’ils perdent le réseau 4G.

« Nous savions que si nous n’y allions pas, personne ne viendrait nous chercher. Il fallait marcher ou mourir là-bas. » – Nando Parrado

Qu’on se le dise : c’est pas en restant au parking qu’on verra les chamois… ni un berger chilien providentiel. Pour plus d’exemples de courage insensé face à l’impossible, jetez un œil à notre article consacré aux plus grandes expéditions de survie.

Le sauvetage miraculeux : quand l'espoir renaît sur les pentes andines

Bon, soyons clair : c’est pas en restant au parking qu’on verra les chamois… ou qu’on croisera Sergio Catalán. Fernando Parrado et Roberto Canessa, poussés par une obstination à toute épreuve, dévalent les derniers kilomètres d’un enfer blanc pour tomber – littéralement – sur Sergio Catalán, ce muletier chilien aussi paumé que providentiel. On ne parle pas ici d’un hasard de randonnée dominicale : Catalán aperçoit ces silhouettes décharnées au bord d’une rivière, comprend à peine leur espagnol écorché par l’épuisement, mais saisit tout de suite la détresse. Petite anecdote pour briller en refuge : ils ont écrit un SOS sur un bout de papier qu’il a ramené au village le plus proche à dos de mule (ça vous change des WhatsApp du dimanche soir).

C’est ce déclic qui lance enfin la machine des secours. Deux jours plus tard, des hélicoptères surgissent dans la vallée comme des insectes mécaniques venus d’un autre monde. Les sauveteurs s’attendaient à ne trouver que des cadavres gelés ; ils tombent nez à nez avec 16 survivants hagards, cramponnés à la vie avec une énergie qui laisse tout le monde sans voix (et franchement mal à l’aise quand on découvre ensuite le récit complet).

L’accueil à la « civilisation » ? Entre ferveur médiatique et jugements hâtifs sur leurs moyens de survie – certains criaient au miracle, d’autres restaient coincés dans la posture morale facile. Pour ceux qui pensent que solidarité et courage sont des mots creux, fichez-moi ça dans votre to-do avant la prochaine tempête : il n’y a que face à l’abîme qu’on mesure la vraie nature humaine.

Pour explorer davantage le courage et la solidarité en situation extrême

Récap’ express du sauvetage miraculeux

- Rencontre inouïe Parrado/Canessa & Sergio Catalán (berger chilien)

- Signalement urgent lancé au village voisin par Catalán

- Arrivée des hélicos deux jours après ; choc total des secouristes

- Extraction de 16 survivants ramenés vivants après 72 jours

'traduction émotionnelle' comprise entre admiration sidérée et questions dérangeantes.

Que sont devenus les survivants du crash des Andes ?

Bon, soyons clair : revenir vivant d’une tragédie n’a jamais garanti une place au paradis social. Les 16 rescapés de l’affaire des Andes ont dû affronter un autre Everest après leur sauvetage : reconstruire des vies fracassées sous l’œil d’un public fasciné et souvent maladroit. Certains, comme Fernando Parrado ou Roberto Canessa, ont puisé dans ce chaos une force titanesque — Parrado est devenu chef d’entreprise et conférencier réputé, Canessa s’est tourné vers la médecine pédiatrique… histoire de rendre à la vie ce qu’elle avait failli lui arracher.

Mais ne rêvons pas : le retour à Montevideo fut tapissé de silences lourds, de rumeurs vaseuses sur l’anthropophagie (merci la presse sensationnaliste) et d’un besoin vital d’expliquer l’inexpliquable. Beaucoup ont choisi le silence ou un témoignage collectif via le livre "Le Cercle des neiges" ("La sociedad de la nieve" pour les puristes). Ce récit brut a servi de boussole psychologique autant qu’à laver leur honneur ; il a aussi inspiré une ribambelle de films, le dernier en date étant "Society of the Snow", qui dépoussière les clichés avec une honnêteté glaçante.

La vraie victoire ? Ne pas rester prisonnier du rôle de « miraculé » — mais oser revendiquer une existence digne malgré les regards lourds. Voilà qui force le respect, même chez les plus sceptiques.

Si cette histoire vous remue encore la pulpe, filez lire notre analyse sur la psychologie de la résilience – c’est toujours utile pour comprendre comment on recolle les morceaux après l’impensable.

Mon avis tranché (et totalement assumé)

Honnêtement ? Ces types nous montrent que la vie vaut d’être vécue même quand elle ressemble plus à un champ de ruines qu’à une pub Patagonia. Leur trajectoire après l’enfer blanc prouve que le courage ne s’exhibe pas uniquement au sommet d’une montagne mais dans chaque décision quotidienne pour avancer. À méditer sérieusement avant votre prochaine séance d’auto-apitoiement.

L'héritage durable du crash des Andes

Bon, soyons clair : si vous pensez que l’histoire du vol 571 ne concerne que les amateurs de sensations fortes ou les curieux de faits divers, détrompez-vous. Ce drame s’est incrusté dans la mémoire collective comme une balise insubmersible. Loin de n’être qu’une tragédie parmi tant d’autres, l’épopée des survivants a redéfini ce qu’on appelle ténacité humaine et solidarité extrême. On y trouve l’essence même de la lutte contre l’absurde – un rappel sec et brutal que le courage ne pousse pas sur les pentes faciles.

Cette histoire n’est pas seulement celle d’un sauvetage miraculeux, mais celle d’hommes qui ont bousculé les limites psychologiques et sociales de leur époque — un exemple qui vous explose à la figure bien au-delà des sentiers battus !

Fichez-moi ça dans votre to-do avant la prochaine chute de neige :

Checklist héritage crash Andes

- L’exploit humain transcende la tragédie, prouvant que la volonté peut pulvériser les probabilités.

- L’anthropophagie dans ce contexte ? Pas un tabou, mais une conséquence froide et logique face à l’absolu manque – aucun jugement moral n’a sa place ici.

- Le « miracle » ? Ni sortilège ni hasard pur : c’est la somme d’une détermination surhumaine et d’un alignement rare des circonstances.

Ce crash continue aujourd’hui à servir de miroir impitoyable à nos petites certitudes. Les Andes ont forgé plus qu’un groupe de miraculés ; elles nous rappellent que céder n’est jamais une fatalité, même quand tout part en vrille.